Vol.17

大森前橋国際大学長が本学園で講演㊤ ―定員割れの危機、「教職一体」で脱出―

―学園の重大事項は「スタッフ会議」で決定―

<県内他学園の理事長らも参加>

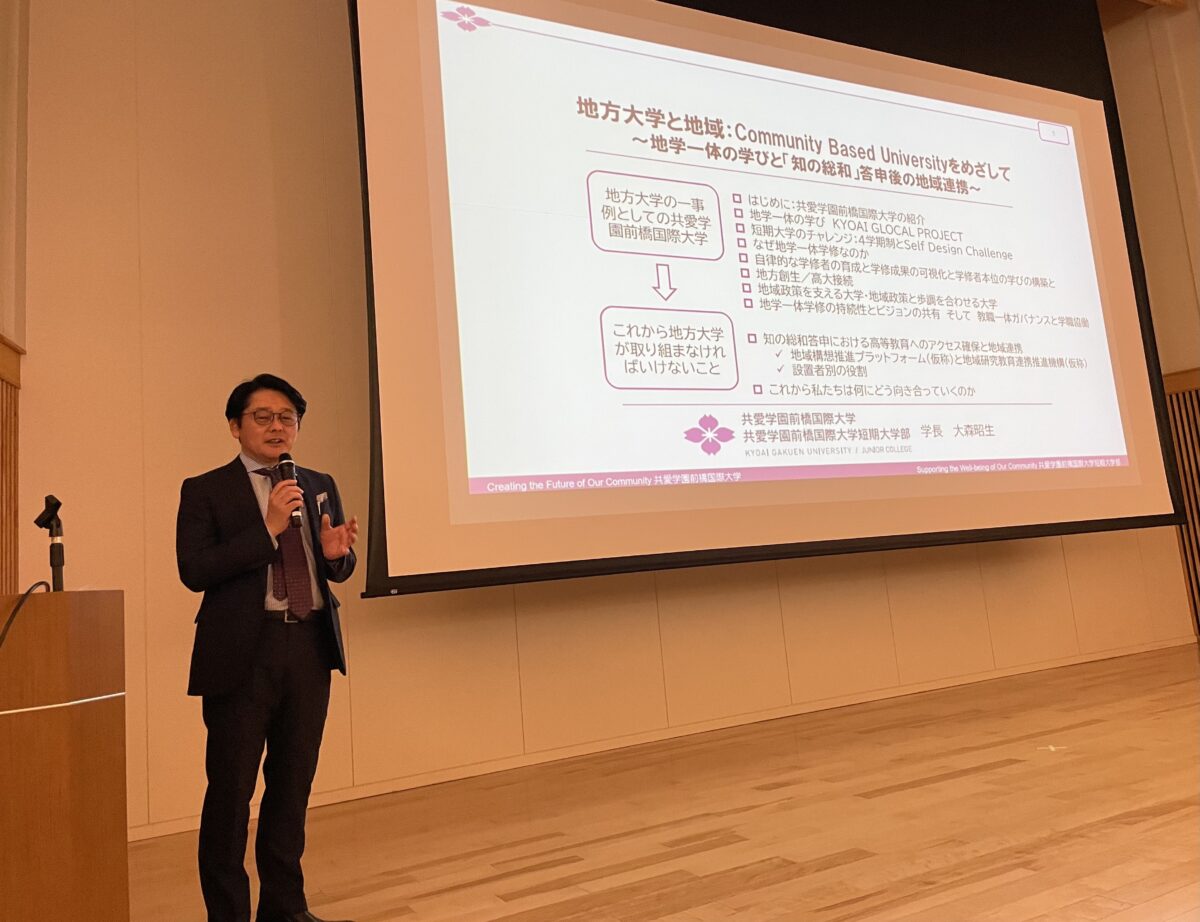

4月17日、共愛学園・前橋国際大学の大森昭生学長から本学園にお越しいただき、「これから地方私立大学が取り組まなければいけないこと」についてご講演いただきました。

講演のタイトルは「地方大学と地域:Community Based Universityをめざして~地学一体の学びと「知の総和」答申後の地域連携~」と付けていただき、本学園のSD・FD研修会の位置付けて行ってもらいました。講演には県内他学園の理事長・学長ら20人に加え、新潟県・市・商工会議所連合会の担当者からも参加いただきました。

中教審では大学分科会・特別部会が審議した内容をまとめ、2月下旬に「知の総和」答申として阿部俊子文科相に提出しました。今回の講演会はその答申を踏まえて、今後、地域の大学・短大がどう取り組んでいけばよいのかを考えることが狙いです。

大森講演について2回に分けてご報告します。

<3年連続「全国で最も注目される学長」に>

大森学長は同特別部会の副部会長を務め、中教審の答申作成に当たって「地方私大の立場」「中小私大の視点」から数多くの提言・分析をしていただきました。答申はこれからの少子時代を直視し、大学の「再編・統合」「縮小」「撤退」を促すものとなっていますが、大森学長のお力もあって、「少子化の中にあっても、地域ごとに高等教育機関にアクセスできることが重要」との視点を重視いただきました。 大森学長は「全国の学長が選ぶ、最も注目される学長」で3年連続トップになっていることでも知られた方です。私は全国私立大学協会(私大協)が2月に開いた「地方創生フォーラム」で大森学長のご講演を聞き、分析の明晰さと前橋国際大の取り組みの素晴らしさに触れました。「この方に、何としても青陵学園で講演してもらい、地方の大学・短大の今後を考える機会にしよう」と思い定め、その場で本学園でのご講演を多少無理押しでお願いし、OKをいただきました。

<「共愛学園」の挑戦、詳細に説明>

青陵ホールで開かれた講演で、大森学長はまず「地方大学の一事例として」の項目を立て、前橋国際大学の紹介と取り組みについて語られました。 共愛学園は1888年に「前橋英和女学校」として発足。1889年に「上毛共愛女学校」に改称。以降、幼稚園、中学校、女子短大を併設し、1999年に共愛学園前橋国際大学を開設したそうです。(これは1900年に新潟市に「裁縫講習所」を開設し、同年、「新潟女子工芸学校」に改称。女子短大を併設した後、2000年に青陵大学を開設した本学園と似た歴史を持っていらっしゃいます)

<大学開学2年目で「大幅定員割れ」>

短大を基に大学を開学し、「国際大学」の名を前橋市で大きく掲げて、日本初の「国際社会学部」を売りに全国から学生を集め、「グローバル人材を育てよう」との目論見だったそうです。しかし、思惑は大きく外れ、開学2年目から「大幅定員割れ」に陥り、「定員充足率64%、学園破綻の危機」だったそうです。そんな危機を乗り越えたのは一人の教授がつぶやいた「地元の子が来てくれないのに、全国から集まる訳ないよね」との言葉だったそうです。

<いかにして乗り越えたか>

ここから大きな変革が始まりました。要素は3つでした。

1点目は「選択と集中」。群馬県出身の学生を集めることに広報資源を集中し、今は地元学生率90%、就職先も県内が80%です。大森学長は「世界を見、世界を知っているが、群馬から羽ばたかない〝グローカル人材〟を育てることにした」と仰います。

2点目は「ガバナンス改革」。ここでは「教職一体のガバナンス」確立を目指し、「地域の未来は私がつくる」とのビジョン・理念の共有を徹底しました。

そして3点目は「教育改革」です。「地域の未来は私がつくる」ための力を学生が身につけるよう「共愛12の力」をディプロマポリシー(その学園・大学・短大の教育理念に基づき、どのような力を身につけた者に卒業を認定し、学位を授与するかを定める基本方針)として明確にし、地域と徹底連携・協働する「地学一体の学び」を実現していきました。

<興味深い「共愛12の力」>

ディプロマポリシーに据えた「予測困難な時代を生きるために必要な、共愛12の力」には学ぶべきものが多いと感じましたので紹介します。「12の力」は4つの分野に分かれています。

1つ目の分野は「識見」で、①共生のための知識 ②共生のための態度 ③グローカルマインドーから構成されています。

2つ目の分野は「自律する力」で、ここでは①自己を理解する力 ②自己を制御する力 ③主体性―です。

3つ目の分野は「コミュニケーション力」で、①伝え合う力 ②協働する力 ③関係を構築する力―です。

最後の4つ目の分野は「問題に対応する力」で、①分析し、思考する力 ②構想し、実行する力 ③実践的スキル―で構成されています。

大森学長は「12もあるので、私も全部は言えないかもしれない」と冗談めかして語っておられましたが、大変に分かりやすく、しかも上手に構成されていると思います。

<短大では「10の力」>

ちなみに同大短期大学部でも同様のものがあります。「予測困難な時代を生きるための」との前置きは同じですが、こちらは「身につける10の力」となっていて3分野に分かれています。

まず「課題に立ち向かう力」では、①知識・技能 ②課題発見力 ③批判的思考力 ④課題解決能力の4点。

「粘り強く取り組む力」では、①挑戦力 ②行動持続力 ③主体性の3点。

さらに「コミュニケーション力」では、①公共心 ②傾聴・発信力 ③人間関係形成力から構成されています。

大学でも短大でも、常にこの「12の力」「10の力」を学生が身につけるよう意識して教職員が動いているのだそうです。

<40代の大森さんが選挙で学長に>

ここで大森学長の略歴に触れておきましょう。

1996年に共愛学園女子短大の専任講師として入職された大森学長は、大学兼任講師、同大助教授から教授となり、変革の実践役だったと思われます。その後、国際社会学部長、副学長などを経て2016年、そのリーダーシップを買われ、選挙で学長に選ばれました。まだ40代の若さでした。

共愛学園では前の学長も40代で選任され、「30代の学部長誕生は当たり前」(大森学長)だそうです。本学園にお越しになる車の中で、大森学長に「なぜ、そんなに若手を登用することができるのか」を聞くと、「若い方でも役職に就けるのは選挙で選ぶから。でも、選挙は諸刃の剣なんです。教職員の多くが変革を嫌い、変革をしない人を選んだら10年1日の大学運営となってしまう。共愛は〝経営破綻一歩手前〟まで追い詰められていたので、変革せざるを得なかった」と語ってくれました。

<全教職員参加の「スタッフ会議」が決定権>

共愛学園では「教職協働」の次元を超えて、「教職一体」で学園を運営しています。「教職一体ガバナンス」の下、パート・嘱託・委託を含む全教職員がフラットに大学運営に参画しており、その中心は「スタッフ会議」だそうです。

学長―スタッフ会議・企画運営会議―各種センターが大学運営のセンターラインに位置し、中でもスタッフ会議には教職員全員と理事長・学長が参加して、「全員ディスカッション」を行います。「共愛12の力」もそこから生まれました。

最近では「地域課題解決のための理系学部設置の是非」、「18歳がいなくなる今、地域の大学としていかに生き残るか」(2023年)をテーマに会議が開かれました。以前は毎月スタッフ会議を開催していたそうですが、今は年2回プラス臨時開催となっています。

<「人件費抑制まで自分たちで決めた」>

大森学長が「うちの大学では『人件費が帰属収入の55%を超えたら自動的に人件費抑制に入る』との人件費規程を教職員自らがスタッフ会議で決めた」と話されたのは、正直驚きでした。

スタッフ会議の下に各種センターが置かれていますが、ここも「教職一体」。教員スタッフと職員スタッフでチームをつくり、センター長やセンター内のグループ長は教員・職員・職位に関係なく合議で選ぶのだそうです。「ここまでやっている学園が実際にある」ことを大森講演で確認できました。

共愛学園は「学生は大学づくりのパートナー」と位置づけ、「学職協働」にまで取り組んでいることを紹介して、次回は地方私大を中心に「大学の生き残りの道」関係に話を移すことにします。

2025年4月24日

新潟青陵学園理事長 篠田 昭